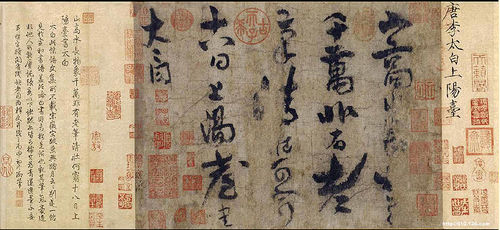

北京 故宮博物院(旧紫禁城)蔵

北京 故宮博物院(旧紫禁城)蔵前有一樽酒行二首其二 李白

李白の雑言古詩に詠ふ。

「前に一樽の酒有るの行(うた)」

琴奏龍門之綠桐 琴は奏す 龍門の綠桐

玉壺美酒清若空 玉壺の美酒 清きこと空の若し

催弦拂柱與君飲 弦を催し柱を拂って君と飲む

看朱成碧顏始紅 朱を看て碧と成し顏始めて紅なり

胡姫貌如花 胡姫は貌(かんばせ)花の如く

當壚笑春風 壚に當たりて春風に笑ふ

笑春風 舞羅衣 春風に笑ひ 羅衣を舞はしむ

君今不醉欲安歸 君今醉はずして安(いづく)にか歸らんと欲する

李白は杜甫に「李白一斗詩百篇」と「飲中八仙」の中で詠はれる程の酒好きで有名ですが、

当時の一斗は現在の約18,039.......リットルより遥かに少なかったそうで、

一斗樽詩百篇ではなかった訳です。

李白に限らず、漢詩に度々出て来る「樽」は酒を象徴した謂いで、

よく「金樽」とか「一樽」とか詠まれていますが、「一壷」と同じ意味でしょう。

同じく、杜甫が李白を詠んだ詩。ここにも「一樽」が出て来ます。

春日憶李白

白也詩無敵 白や詩敵無し

飄然思不群 飄然として思ひ群せず

清新愈開府 清新なるは愈開府

俊逸鮑参軍 俊逸なるは鮑参軍

渭北春天樹 渭北 春天の樹

江東日暮雲 江東日暮の雲

何時一樽酒 何れの時か一樽の酒

重與細論文 重ねて与に細かに文を論ぜん

ところで、「李白」という銘柄の清酒がありますが、島根県松江市の蔵元が醸造しているものです。