今日が酒樽屋の本当の誕生日です。

酒樽屋の十代後半はこのジャズ喫茶に終始しました。

この狭い空間で奇妙な人々との出会いがありました。

山本六三さんや渡辺一孝(未だ「考」ではなかった)さん達と知り合ったのも、この店でした。

コルトレーンやセシル テーラーがよくかかっていましたが、誰もジャズなんて聴いていませんでした。(一階の数人は除く)

新宿の風月堂は本来クラシック喫茶で早川義夫さんの曲によればバッハが流れていたそうですが、これも余り覚えておりません。

開店から閉店まで居座る客が多くて、遂に「追加注文」というバンビ特有のメニューが出来た程です。「追加注文」時代からバンビはつまらなくなりました。

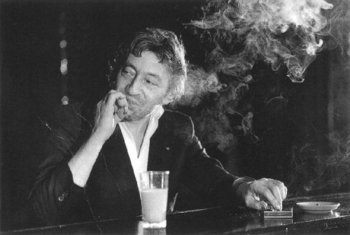

中島裕之くん(のちの中島らも氏)が登場したのは、この頃です。

酒樽屋は、その後 東京の学校へ行ってしまうので、中島くんとは数回しか話したことはありません。

ところが酒樽屋の姓は明治になるまでは中島だったらしく、更に誕生日が同じ四月三日だという共通点が不思議で、一度ゆっくり話してみたいと思っているうちに彼は階段死してしまいました。

まことに残念です。

今はもうバンビーというジャズ喫茶もありませんし、マッチ箱に書いてある番号に電話をしても某保険会社に架かるだけです。

あの大きなJBLのスピーカーとマランツのアンプはどこに行ってしまったのでしょう?

何万枚のLPはどこに消えたのでしょう。

写真

写真